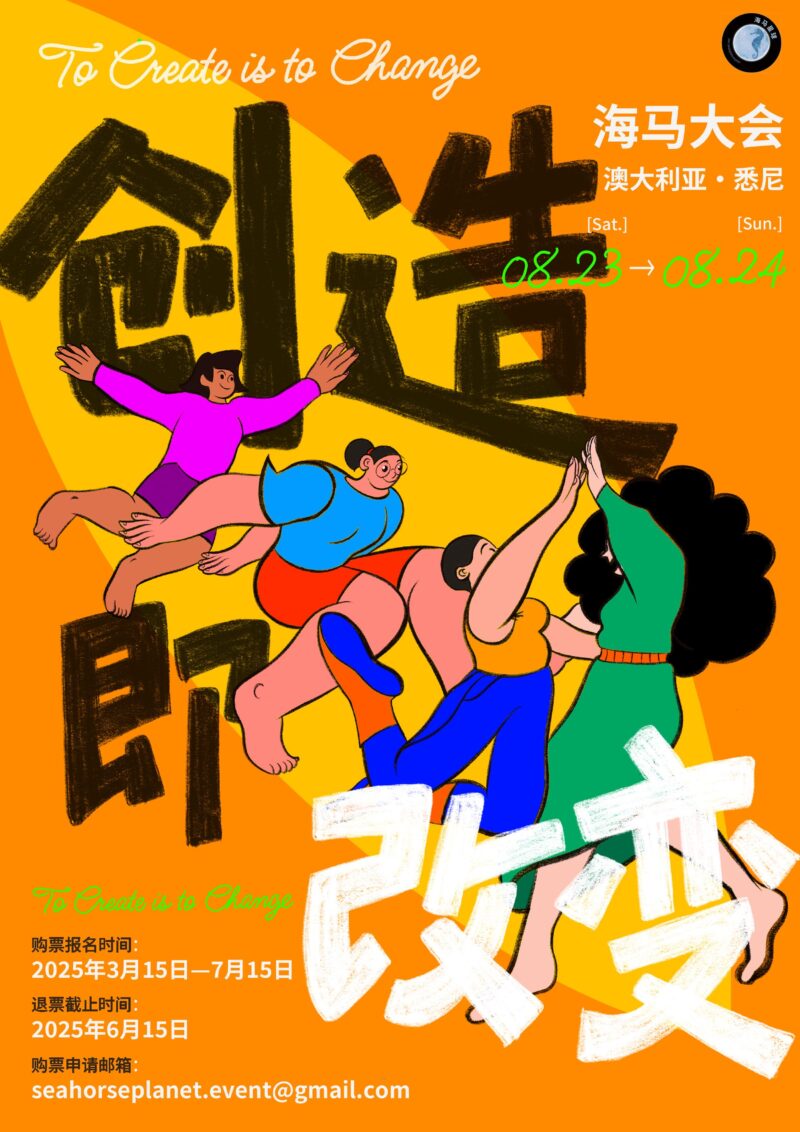

今天跟组委会一位姐妹电话聊了一个多小时,她大约是我见过的最快活、生活最容易的人之一。没什么童年创伤,人见人爱,自愿单身、有钱、一周只工作两天、经常出去旅游、母父被她驯服了,完全不敢催婚而且都很愿意给她帮忙,家里姐姐姐夫也对她很好。可以说她这辈子没有遇到过任何大的挫折挑战,而且天资过人,完美避开了所有的父权大坑。 但是过去两年里,她却总觉得有什么不对劲,总觉得自己一直想要找些什么,并不能安于现状。 这个状态我有点理解的。 以前在国内的时候,因为被工作和赚钱的需求驱使,会幻想自己有一天可以不用打工了,就能过上轻浮自在、天天吃喝玩乐读书的生活。 后来我可以不用打工了,但却发现仅仅吃喝玩乐读书的生活,我根本过不下去。我需要有意义的工作,需要与她人深度的联结,需要创造与当下紧密相关的东西,需要新的可能性,否则我会钝化和石化,没有活着的感觉。也就是跟这个朋友目前类似的阶段。 于是我就不由自主地给自己安排了一个接一个的工作,刚开始是我其实不爱做的只赚钱的事情,后来就把觉得没有意义的工作全停掉了,只剩下有意义的,也就是海马星球,当然,现在还有各种我喜欢的运动,定期跟姐妹旅游、聚会,最近开始重新刷放弃了两次的德国繁复无比的驾校题,断断续续学一点西班牙语准备去南美旅行,最近又发现需要开始分出精力和脑力来理一下财,然后就又想着或许能就此开发什么项目。 面对这自己给自己安排的工作,我一方面很快乐,一方面却还是难免焦虑。 比如过去1个多月筹办东京大会的过程里,我又陷入了一种悬浮状态。这种悬浮状态多半出现在我想要逃离眼前事务的时候。大会的每一项任务其实分解开来都很简单,但是因为很多很碎,合并在一起的时候就让我有一种敬畏感。 即便我其实有足够的休息娱乐时间,但还是没有办法安心下来工作和阅读,因为潜意识里被任务驱赶,然后焦虑就卷土重回。 意识到这一点,我反而好了一些,就是把这个焦虑说出来,也能帮助我应对它,而不是假装没这回事,然后梦里使劲儿咬自己目前不存在的门牙(下周新的门牙就要装回来了,女娲保佑)。 但更重要的是,我发现自己在重复一个熟悉的模式:不由自主地在不断给自己制造新的任务,因为我的一部分自己想要开拓新的领土,想要体验不同的经历和有趣的人,但我的另一部分却总是在这些新任务面前习惯性焦虑,习惯性想逃避——然而这明明是我自己想要做的事情啊! 类似于自己的脑子不同部分在打架,打得热火朝天。一个说:去做这个去做那个!另一个说:我不要!让我回家躺着读书刷手机! 超级感谢海马组委会和志愿者还有各小组的参与者,这些可爱的姐妹们的对话,天天都在滋养我。其中一位J人姐妹直接给我下命令:不想做就不要做!然后她咔咔咔就把活儿干了。就是这种被兜底的感觉,瞬间让我觉得又可以了。 当然,如何解决每天大脑理瞎胡闹想做很多事情,满世界跑飞机的问题,还是我的课题,但我现在觉得,就算可能这辈子都解决不了了,就凑合着跑吧,也没问题。 感谢每一点姐妹们的爱,是你们让我在这个世界上天天有念想和快乐,平息我脑子里的内战。能跟你们一起筹办这个聚会,真是我难以想象的荣幸。

Read More