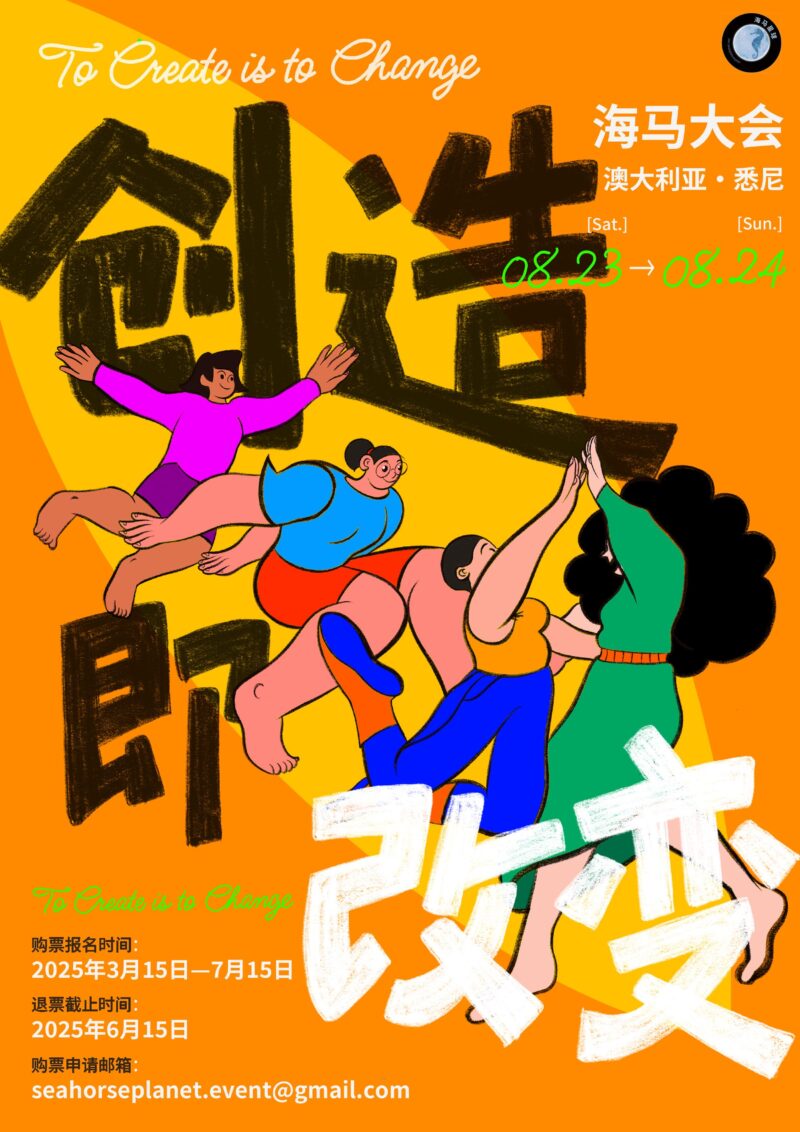

地点:悉尼(大会具体地址将会通过邮件在8月21日发出,敬请留意)日期:2025年8月23-24日 日程 8月23日9:30-10:40入场登记,领取预购纪念品,互相结识10:40-10:50 澳洲原住民长老主持欢迎仪式10:50-11:00 开场主题讲话 主持:李雯11:00 – 13:00摩梭族纪录片观影及导演Q&A主讲嘉宾:猴猴13:00 -14:45 午饭时间14:45 – 16:30 小组主题分享会主题:生存技能、赚钱理财、移民、女性活动组织16:30 – 17:30 群体游戏+体能比赛17:30 – 19:00 晚饭时间19:00 – 22:00 海马大爬梯(表演 + 脱口秀)22:00-23:00 沉浸式参与诗剧《神•经•学 Mage Stage》 8月24日9:50 -10:10 入场10:10 – 11:30嘉宾谈话:《在20世纪,我们为女性做了什么?》主讲嘉宾:Susan Hawthorne,澳大利亚知名女权主义作家、诗人、政治评论家和出版人,独立女性主义出版社Spinifex出版社创立者及董事,乔治·罗伯逊奖(George Robertson Award)获得者。代表作Wild Politics: Feminism, Globalisation and Biodiversity,Lesbian: Politics, Culture, Existence,The Falling Woman等。11:30 – 12:00 Susan Hawthorne Q&A12:00 – 13:00 主题演讲:《中国古代母权制的遗迹》主讲嘉宾:川A13:00 – 14:15…

Read More